Repenser les tarifs, pas les fréquences: et si la tarification heure pleine/heure creuse aidait à une meilleure mobilité ?

7h08, par un matin gris de novembre. La pluie commence à tomber. Vous êtes serré·e parmi d’autres usager·ère·s dans un bus bondé, chacun·e essayant de respirer le plus discrètement possible. Imaginez maintenant le même bus, deux heures plus tard : des sièges libres, une ambiance calme, un trajet fluide.

Cette scène se répète tous les jours, dans des villes du monde entier. Aux heures de pointe, les infrastructures sont sous pression. En dehors, les véhicules circulent souvent à moitié vides. Pour les opérateur·trice·s de transport, ce déséquilibre rime avec surcoûts, gaspillage de ressources — et passagers insatisfaits.

La question n’est pas nouvelle : comment mieux répartir la demande ? Mais la réponse ne se limite plus à ajouter des services ou à étendre le réseau. Les outils numériques modernes permettent une approche plus agile — en repensant la tarification des trajets.

« Grâce à l’application FAIRTIQ, les opérateur·trice·s peuvent tester de nouvelles stratégies tarifaires en temps réel — sans modifier l’infrastructure existante ni perturber l’exploitation. »

Felix Urban, Product Owner chez FAIRTIQ.

Le potentiel de la tarification heure pleine/heure creuse

Au cœur du modèle, la tarification selon l’affluence consiste à proposer des tarifs réduits en heures creuses et des prix standards non remisés — voire plus élevés — lors des périodes de forte demande. Ce principe n’a rien de nouveau. Pourtant, il reste largement sous-exploité dans les réseaux de transport urbain et périurbain, freiné par des contraintes techniques, politiques ou opérationnelles.

Pourtant, les études sont claires : cette approche reste très prometteuse.

- Une étude de cas menée à Stockholm montre qu’une tarification différenciée peut améliorer à la fois la performance du réseau et les recettes perçues. Dans une simulation où les tarifs en heure de pointe ont été augmentés et ceux en heure creuse réduits de 26 %, la fréquentation en heure creuse a progressé de 9 %, le nombre total de passager·ère·s a augmenté de 1 % — tout comme les recettes globales.

- Une autre étude menée sur le métro londonien révèle un changement notable dans les comportements en soirée : en effet, la fréquentation baisse nettement dès l’entrée en vigueur des tarifs de pointe. Preuve que les personnes sensibles au prix adaptent leurs horaires pour réduire leurs dépenses. L’effet était moins marqué en matinée, où les contraintes d’organisation laissent moins de marge.

- À Melbourne, une étude du ministère des Transports de Victoria sur des rabais tarifaires en heures creuses dans le train aboutit à des conclusions similaires. Si lisser complètement la demande reste complexe, la réduction des pics du soir apparaît comme un levier particulièrement intéressant.

Mais une baisse des tarifs, à elle seule, ne suffit pas. Le succès repose sur la qualité du design du dispositif, la précision des tests et la clarté de la communication auprès des usager·ère·s. Mal conçu, le dispositif suscite confusion et méfiance. Bien pensé, il peut véritablement transformer les habitudes de déplacements — et renforcer durablement la confiance dans les transports publics.

Une stratégie qui profite à tout le monde

Un réseau de transport public devrait être efficace, accessible et attractif. La tarification différenciée heure pleine/heure creuse contribue à atteindre ces objectifs — et ce, à plusieurs niveaux :

- Moins de saturation de la capacité d’emport s: En incitant à voyager en dehors des heures de pointe, on soulage le réseau. Résultat : un meilleur confort pour les usager·ère·s, sans ajouter de nouveaux véhicules.

- Une exploitation plus efficace : Une courbe de demande plus lissée permet de mieux planifier les ressources — en évitant par exemple les surcharges temporaires de flotte ou de personnel.

- Des recettes en hausse : Proposer des réductions en heures creuses attire des publics sensibles au prix, qui renonceraient autrement aux transports collectifs.

- Plus d’autonomie pour les passager·ère·s : Celles et ceux qui disposent d’horaires flexibles gagnent en liberté de choix et en confort de déplacement.

Il ne s’agit pas de pénaliser les trajets en heure de pointe. L’enjeu, c’est d’élargir les options — et de faire fonctionner les transports publics de manière plus intelligente, pour tout le monde.

Vers une tarification plus agile grâce aux outils numériquesLes modèles classiques de tarification heure pleine/heure creuse reposent souvent sur des cartes physiques des réseaux. Bien que familiers, ces systèmes sont rigides : ils exigent une planification en amont de la part des usager·ère·s et une gestion technique complexe côté opérateur·trice·s. C’est ici que les systèmes numériques en mode Mobile Pay-as-you-go (MPAYG) changent la donne. Dans l’application FAIRTIQ, il suffit d’un swipe pour commencer un trajet. Le tarif est ensuite calculé automatiquement, avec application directe des réductions en heures creuses. Aucun choix manuel à faire. Aucune connaissance des zones tarifaires requise. Juste un swipe. Pour les opérateur·trice·s, les avantages sont nombreux :

|

Rejsekort : une transition numérique au Danemark

Le Danemark fait partie des exemples les plus récents de transition vers des modèles tarifaires numériques. Le système Rejsekort proposait initialement des réductions en heures creuses via des cartes physiques. Depuis 2024, ces réductions sont également appliquées automatiquement dans l’application Rejsekort.

Les usager·ère·s bénéficient désormais d’une remise de 20 % pendant les heures creuses — soit de 11h à 13h et de 18h à 7h en semaine, ainsi que les week-ends et jours fériés.

Ce changement rend le modèle tarifaire non seulement plus accessible, mais surtout plus évolutif.

Trouver le bon équilibre

La tarification basée sur l’heure peut être un levier puissant — à condition d’être finement ajustée. Si l’incitation est trop faible, elle n’aura aucun effet. Si elle est trop forte ou mal positionnée, elle risque simplement de déplacer le problème : un pic de fréquentation en chasse un autre.

L’objectif reste le même : lisser la demande, sans créer de nouveaux points de saturation.

D’où l’importance de l’expérimentation. Pour trouver le bon équilibre, il faut tester différents seuils, segments d’usager·ère·s et plages horaires — et adapter les réglages au contexte de chaque réseau.

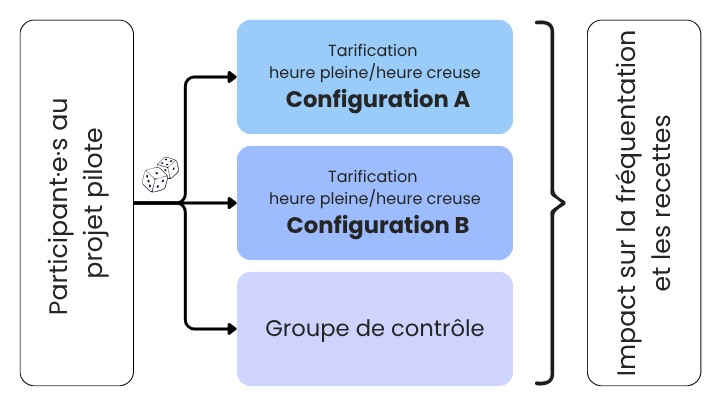

Tester sans risque : l’approche FAIRTIQ fondée sur les donnéesL’un des atouts majeurs de la plateforme FAIRTIQ est la possibilité de tester et d’optimiser des stratégies tarifaires avant toute mise en œuvre à grande échelle. Grâce à l’application FTQ Lab, les opérateur·trice·s peuvent lancer des pilotes auprès de groupes fermés, puis comparer les résultats avec des groupes témoins. Ces expérimentations apportent des réponses concrètes à des questions stratégiques :

Cette approche fondée sur l’expérimentation permet aux opérateur·trice·s de prendre des décisions éclairées, basées sur des données réelles — sans perturber le fonctionnement global du réseau.

Exemple concret : dans le cadre d’un projet pilote, le tarifverbund suisse A-Welle a pu tester de nouveaux modèles de réductions numériques à petite échelle, avant de les étendre à l’ensemble de la région tarifaire. |

« Tester un modèle tarifaire dans un environnement maîtrisé permet aux opérateur·trice·s de prendre des décisions en toute confiance — avant de s’engager dans un déploiement à l’échelle du réseau. »

Luise Rohland, CPMO & économiste comportementale chez FAIRTIQ

Faire passer le message : la communication comme facteur-clé

Même la meilleure stratégie tarifaire peut échouer si elle manque de transparence et ne suscite pas la confiance. Les usager·ère·s doivent comprendre :

- À quels moments s’appliquent les heures creuses

- Quel est le montant de la réduction

- En quoi cette tarification est avantageuse pour elles/eux

Les outils numériques peuvent accompagner cette pédagogie, via des messages intégrés à l’application ou un onboarding clair. Mais ce qui compte avant tout, c’est la cohérence, la lisibilité — et le sentiment d’équité dans le dispositif.

Répondre aux pics autrement : la voie vers une mobilité plus fluide

La saturation des transports aux heures de pointe ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais les réponses peuvent évoluer. La tarification heure pleine/heure creuse n’est pas une solution miracle — c’est néanmoins un levier éprouvé, de plus en plus accessible, pour mieux répartir la demande, libérer des capacités et promouvoir une mobilité plus équitable.

Avec des solutions MPAYG comme l’application FAIRTIQ, les opérateur·trice·s disposent des outils nécessaires pour piloter ce changement : de manière responsable, efficace — et à leur rythme.

Vous vous demandez comment cette approche pourrait s’appliquer dans votre contexte ?

Échangeons ensemble sur les possibilités. Notre équipe se tient à votre disposition.

Share